本文

【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)について

※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用

令和6年(2024年)に、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策の一環として、定額減税が実施され、その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに給付金額を算定し、当初調整給付金を支給しました。

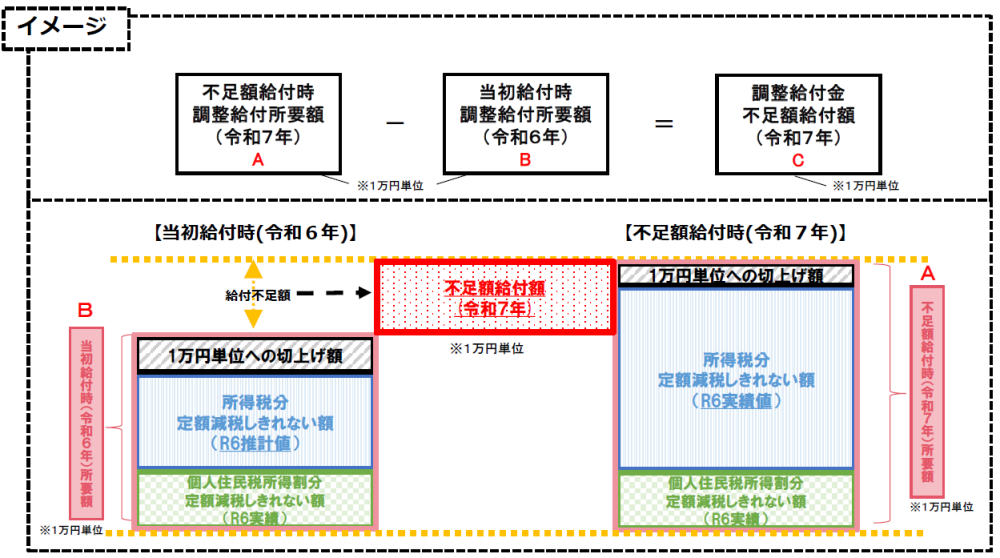

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人に、追加で不足分の給付を「不足額給付」として実施するものです。

対象となる者

令和7年1月1日において西原町に住所を有する方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<対象となる可能性がある方の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

・子どもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

<対象外の方>

・定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。

※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減額控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「43.再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税は0円です。

また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

【不足額給付2】

次の(1)~(3)すべての支給要件を満たす方

(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(※1)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金を指します。

・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たな非課税世帯等への給付金(10万円)

給付額

【不足額給付1】

不足額給付時の調整給付額と当初調整給付時の調整給付額との差額

【不足額給付2】

原則4万円(定額)

下記のいずれかに該当する場合は、金額が異なります。

・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円

・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※

※当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額

・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円

・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付の額を控除した額

申請方法

対象となる方には、7月下旬より順次、支給対象者あてに「支給通知書」または「確認書」をお送りしています。

(町で確認ができない人は、申請書類の提出が必要です※1)

1「支給通知書」が届いた方

※令和7年7月30日(水曜日)に発送しました。

支給対象者のうち、過去の給付事業から町で独自に保有する口座情報に該当する人にお送りします。

「支給通知書」が届いた人は、給付金受取についての申請手続きは不要です。

記載された振込先口座に誤りがないかご確認ください。

口座変更及び辞退をする場合は以下の書類が必要になりますので、通知に記載の期限までに提出してください。

受給拒否の場合

受取拒否の届出書 [PDFファイル/28KB]

口座変更の場合

支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/51KB]

2「確認書」が届いた方

※令和7年8月上旬から順次、通知発送しております。

支給対象者のうち、当初調整給付による口座情報を町が保有していない人などにお送りします。

「確認書」が届いた人は、給付金受取についての申請手続きが必要です。内容を確認していただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。(町が不備のない確認書を受理した日から概ね1か月程度かかります。)

3 申請書の提出が必要な方(※1)

【令和6年中に西原町に転入された方】

令和6年中に西原町へ転入された方については、当初調整給付算定自治体等へ事前に令和6年度当初調整給付情報を照会し、対象と見込まれる方に対し「確認書」の送付を行いました。本町において当初調整給付算定自治体等を把握できていない場合や当初調整給付算定自治体等からの回答が得られなかった方については、令和7年9月下旬から順次、申請書を送付します。ご自身が給付対象になると思われる場合は、必要書類をご準備のうえ、申請書の提出が必要となります。

転入された方用 申請書(様式第2号) [PDFファイル/78KB]

【不足額給付2】

不足額給付2の対象と見込まれる方に対し「確認書」の送付を行いました。通知がなく、ご自身が給付対象になると思われる場合は、必要書類をご準備のうえ、下記の申請書の提出が必要となります。

不足額給付2用 申請書(様式第3号) [PDFファイル/73KB]

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)まで

代理人の方が申請される場合

代理人の方が申請・受給等する場合は、「委任状」が必要です。

「委任状」が必要な方が、西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。

委任状 [PDFファイル/22KB]

送付先変更を希望される方へ

西原町価格高騰重点給付金関係書類を、住民票住所地以外の送付先に変更する場合には、「送付先(変更)届」が必要です。「送付先(変更)届」が必要な方は、西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。

送付先(変更)届 [PDFファイル/38KB]

配偶者やその他親族からの暴力等を理由として避難している方

個別にご相談させていただきますので、ご連絡ください。

留意事項

本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

※詐欺被害にご注意ください!

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。